早くも11月も半ばとなりました。

11月とは思えない温かさですが、すごいスピードで時間が過ぎていきます。

温厚で優しいお父様とその奥様の料理教室。

今回は、エビフライとタルタルソースです。

エビフライ

<材料>

ブラックタイガーエビ お好みの量

バナメイエビでもいいですが、味でいえばブラックタイガーエビの方が各上です。

今回は、ちょっと贅沢に、大きなブラックタイガーエビを用意しました。

小麦粉 適量

たまご 適量

水 玉子液の10%くらいの量

パン粉 適量

先生のオリジナル調味 少々

<作り方>

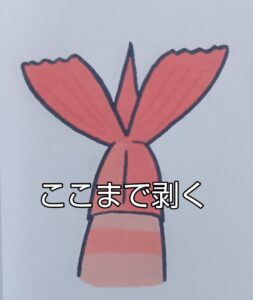

① エビの皮を足の方からしっぽの部分を残して剥きます。

Point

剥きすぎると、しっぽがスポッと抜けることがあります。

剥きすぎに注意しましょう。

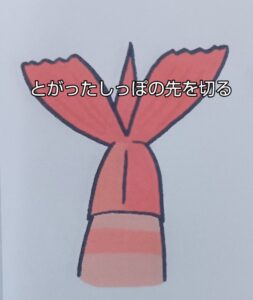

② しっぽを斜めに切ります。

Point

油で揚げると、とがったしっぽが膨らみ破裂。油はねの原因になります。

しっぽを斜めに切る時には、とがったしっぽの先が切れているか確認しましょう。

③ 背ワタを取ります。

④ エビの腹、両側面に3~4か所、斜めに切り込みを入れ、筋切りします。

Point

切り落としてしまわないように注意!!

切り落としてしまった場合には、竹串で形を形成。

油で揚げた後に竹串を抜きます。

⑤ 切り込みを入れたエビを手で握り伸ばし、形を整えます。

Point

上手く筋切りができていなくても大丈夫です。

握った時にプチプチと音を立て筋が切れます。

プチプチと手に伝わる感覚を楽しみましょう。

結構、快感です。

Point

この作業を丁寧に行うことで、曲がっていない、まっすぐのエビフライができあがります。

⑥ 先生のオリジナル調味を軽く振りかけ、手で押さえてなじませます。

⑦ 衣を付けます。

Point

たまごの量の10%程度の水を入れたたまご液を作ります。

たまご液がサラサラになり、エビにからみやすくなります。

たまごに水を入れるなんて知らなかった~

ドロドロの白身がエビにまとわりついて、パン粉が付きにくい!!とイライラしていましたが、ストレス解消です。きれいにパン粉がつきます。

皆さんお試しあれ

小麦粉 → たまご → 小麦粉 → たまご → パン粉 の順に付けます。

Point

小麦粉を2回付けることで、洋食屋さんのエビフライになります。

Point

しっぽを開くようにして持ち、衣を付けます。

Point

パン粉の中にエビをうずめ、上から軽く押さえます。

Point

パン粉ごと手に持ち、両手でコロコロと転がし、パン粉を定着させます。

⑧ 熱した天ぷら油で揚げます。

Point

天ぷら油にパン粉を1つまみ入れ、瞬時に浮き上がってくれば、揚げ時の温度になっています。

Point

エビが浮き上がってきたら、油から引き上げます。

奥様アドバイス

使った油は、天ぷらカスをきれいに取り除き保存。

次に天ぷらをする時には、古い天ぷら油に新しい天ぷら油を足して使うと、きれいな揚げ色が付くそうです。

油の処理が大変なので、ついつい必要最低限の油で揚げものをしようとしますが、つい先日、少ない天ぷら油で揚げものをすると火災になることがある。IHを使っているから安全というわけではないとヤフーニュースに出ていました。

先生曰く、たっぷりの油を使うことで、油はねも抑えられるそうです。

安全に、そして美味しくいただけるよう調理したいですね。

えびのしっぽ「食べる派」?「食べない派」?

私の場合、えびのしっぽにはカルシウムがたっぷり!!に違いないと勝手に思い、天ぷらやフライのしっぽは「食べる派」です。

今回、改めて、どんな栄養があるか調べてみました。

ビタミンB12やタウリンという脳の健康を保つ栄養素が豊富に含まれています。

また、ビタミンB12は、貧血予防にもなります。

しかし、コレステロールも多いので、コレステロール値が高い方は控えた方がいいかもしれません。

カルシウムも豊富で、歯や骨を作ったり、神経興奮の抑制効果もあります。

ご自身の体調に合わせて「食べる派」?「食べない派」?

好き嫌いもありますしね。

タルタルソース

<材料>

マヨネーズ 500g

ゆで玉子 4個

きゅうり 1本

きゅうりの代わりにパセリでもO.K

玉ねぎ(中) 2個

酢 少々

<作り方>

① きゅうりと玉ねぎをみじん切りにします。

② 塩少々でもみ、硬く絞って水分を抜きます。

Point

木綿の布に包み絞ると、上手く絞れます。

③ かたゆでたまごを作り、玉子きり機で十文字に切ります。

ゆでたまごは「水から派」?「お湯から派」?

私の場合は「お湯から派」です。

確かに、祖母にも、小学生の頃の調理実習でも、「ゆでたまごを作る時は水から常温のたまごを入れ、黄身が真ん中になるように、水が沸騰するまでたまごを箸で転がす」と習いました。

何かのテレビ番組で見たのか?ネット系の何かで見たのか?

沸騰したお湯に塩をひとつまみ。冷蔵庫で冷やしたたまごを投入。瞬時に白身が固まるので箸で転がす必要なし。殻が割れたとしても、塩にはたんぱく質を固まらせる作用があるので白身が流れ出るようなことはないと知りました。

以来、「お湯から派」になりましたが、黄身が真ん中にあるきれいなゆでたまごができますよ。

「水から派」の方からは、たまごのとがっていない方にヒビを入れておくと殻が剥きやすいと教えてもらいました。

先生曰く、茹であがり、熱々のたまごを冷水にとり、急激に冷やすことで殻が剥きやすくなるということです。

急激に冷やすことで中身が収縮し、殻と中身の間にすき間ができて剥きやすくなると聞いたことがあります。

私は冷水にとる方法で殻を剥いており、殻にヒビを入れて置く方法のことは知りませんでした。

何人かが集まるといろんなことを知ることができますね。

Point

「水から派」だと15分。「お湯から派」だと10分で固ゆでたまごになります。

Point

ゆでたまごを翌日に使いたい場合

半熟のゆでたまごにしておくと黄身の周りが黒く変色するのを防げます。

④ きゅうり、玉ねぎ、ゆでたまご、マヨネーズを混ぜ合わせます。

⑤ 酢で硬さ調整をしてできあがりです。

冷蔵庫で1カ月程度保存できます。

調理実習中には、先生の貴重なお言葉を聞き逃さないようにと必死なので、写真を撮る余裕は全くなく・・。

今回、掲載した写真は、自宅で復習した時のものです。

実習よりもエビが貧素なのは気のせいです。

今回もプロの技を惜しみなく教えていただきました。

お正月に、子どもたちや孫に食べさせるのが楽しみ~

12月に入ると食材もお正月料金になるそうで、買い出しを急がねば・・・!!

次回は、クリスマスケーキです。

お楽しみに。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

コメント