子どもたちと鳥取旅行に出かけたので、「海鮮市場かろいち」で買い物をしました。

カニは高くてかえませんでしたが、買って来た海鮮で、ちょっと贅沢な我が家の晩ご飯(特別篇2)を紹介します。

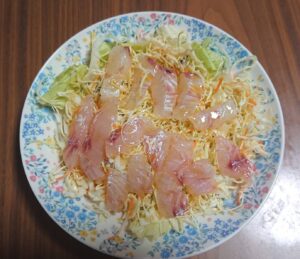

鯛とひらめのこぶ締めカルパッチョ

材料

刺身用の鯛 半身の1/2

刺身用のひらめ 半身の1/2

だし昆布(なるべくシワがないもの)

カットキャベツ 1/2袋

オリーブオイル 大さじ2杯

レモン果汁 大さじ1杯

塩こしょう 少々

作り方

鯛とひらめのこぶ締め作っておきます。

① だし昆布の上に鯛の切り身をのせます。

② 鯛の上にだし昆布をのせます。

③ だし昆布と鯛が密着するようにラップで包み輪ゴムで止めます。

④ 冷蔵庫で保存します。

ひらめも同様に調理します。

⑤ 鯛とひらめを昆布から取り出し、そぎ切りにします。

昆布は圧力鍋で柔らかくなるまで炊き冷凍保存しますが、一定量が溜まるまで、とりあえず冷蔵保存します。

⑥ 皿にカットキャベツをしき、その上にそぎ切りにした鯛とひらめをのせます。

⑦ オリーブオイル、レモン果汁、塩こしょうでカルパッチョソースを作ります。

⑧ 鯛とひらめ、カットキャベツにカルパッチョソースをかけてできあがりです。

前回、レモン果汁が多すぎ酸っぱすぎたので、今回はオリーブオイル:レモン果汁=2:1にしました。ちょうどいい感じでした。

強い酸味をお好みの方は、オリーブオイル:レモン果汁=1:1で作ってください。

サッパリとしているので、再々、調理しますが、今回も美味しくいただきました。

野菜はキャベツでなく、大根でもレタスでも何でも大丈夫です。カルパッチョソースをかけることで、野菜もしっかりと食べることができます。

赤ばい貝と昆布の煮物

材料

赤ばい貝の肝 1パック

だし昆布

こぶ締めに使った後の昆布

減塩だし醤油 適量

料理酒 適量

みりん 適量

作り方

① こぶ締めに使った後のだし昆布を2cm角くらいに切ります。

包丁で切るには硬いので、キッチンバサミで切ると簡単に切れます。

② 圧力鍋にカットしただし昆布と昆布がかぶるくらいの水を入れ、火にかけ圧をかけます。

③ 圧がかかったら弱火にして10分煮ます。

④ 自然に圧が抜けるまで待ちます。

今回使った昆布は、前回のこぶ締めに使った昆布です。

⑤ 料理酒と減塩だし醤油、みりんで煮汁を作ります。

⑥ 煮汁が沸騰したら、赤ばい貝の肝と昆布を投入します。

落し蓋をして、じっくりと炊きます。

私の場合は、キッチンペパーを落し蓋の代わりに使っています。

使い捨てできますし、アクも吸い取ってくれます。

⑦ 煮汁が少なくなったらできあがりです。

いつもは白ばい貝を買うのですが、今回は赤ばい貝を買ってみました。

赤ばい貝の肝は初めていただきましたが、苦味もなく、癖のある香りもありません。ネットリと上顎に貼り付くような食感です。

好き嫌いの差が出る食材だと思います。

お店の方が、「よく火を通してね」とアドバイスくださったので弱火で長く煮込みました。

美味しい佃煮になるイメージで調理しましたが、個人的には、ネットリ感がどことなく気持ち悪く、好みのものに仕上げることができませんでした。

しょうがを使えばよかったのではないかと思います。

昆布は、1度圧力鍋で炊いていることもあり、柔らかくモチモチして、白飯と一緒に食べると美味しかったです。

アピオスの素揚げ

材料

アピオス 1パック

「海鮮市場かろいち」に隣接の「わったいな」で見つけました。

「アピオス」何それ?というわけで、購入してみました。

素揚げにしたら美味しいと売り場に貼り紙がしてありました。

アピオスは北アメリカ、北西部原産地とされるマメ科のつる性植物で、肥大した根茎を食べます。この根茎は、根が伸びている合間合間に数珠のように連なってでき、この肥大した部分はサツマイモなどと同じように翌年種芋としてここから発芽します。

塩 適量

作り方

① アピオスを流水で洗います。

② キッチンペーパーで水分を拭き取ります。

③ 170℃の天ぷら油で素揚げします。

④ 1度、油から引き上げ、冷まします。

⑤ 天ぷら油の温度を180℃に上げ、2度目の素揚げをします。

⑥ 熱いうちに塩を振りかけます。

初めていただいてみました。

ほんのりと甘味があります。

塩味が甘味を引き立てています。

2度揚げにしたので、外はカリカリ、中はホクホクです。

じゃが芋を自家栽培すると、1口大くらいの小さなじゃが芋がたくさん取れます。

皮を剥くのが大変なほどの大きさなので、皮ごと素揚げにして食べるのですが、その味によく似ています。

じゃが芋の素揚げだとお腹に溜まり、たくさん食べることはできませんが、小さいのでお腹に溜まることもなく、「やめられない止まらない」の味です。

ご飯のおかずというよりは、おやつという感じです。

ほんのりと甘くても、晩酌のおともにちょうどよく、旦那様が美味しそうに食べていました。

珍しい野菜を買うと失敗することが多いのですが、今回は買って正解でした。

もさえびのから揚げ

材料

もさえび 1/2皿(昨夜、刺身で食べた残り)

塩 適量

作り方

① もさえびの長いヒゲをとり、水分をキッチンペーパーで吸い取ります。

しっかりと吸い取らないと油はねします。

② 170℃の油で揚げます。

しっかりと水分を吸い取ったつもりでも、足の間に多少の水分が残っているので油はねすることがあります。火傷に注意してください。

③ もさえびの殻の色が変わったら、1度油から引き上げ、冷まします。空気に触れさせたあとに、もう1度揚げることで殻がカリッとなります。

④ 180℃の油で、2度揚げします。

刺身でも食べられるほどの新鮮さですから、サッと揚げる程度でO.Kです。

殻がカリッとなり、頭から尾まで食べることができます。

お店の方の情報によると、水揚げされた当日よりも、翌日の方が甘味が増すそうです。

⑤ 熱いうちに塩を振りかけます。

個人的には、塩はかけない方が好みです。海の生き物ですから、塩をかけずとも、ちょうどいい塩加減です。

殻はカリカリで香ばしく、身はプリプリです。

少し物足りない。もう少し食べたいというくらいが、ちょうどいい加減です。

小えびのからあげより食べごたえがあり、美味しいです。

牛骨おでんの煮汁で煮豆腐

昨日の牛骨おでんの煮汁を何に使うか?

カルボナーラ風のパスタにしてみようか?グラタン風にしてみようか?と考えましたが、週の真ん中に手の込んだ料理をする気にはどうしてもなれませんでした。

だからと言って、休日まで取りおき、腐らせてはもったいないので、ごく普通に豆腐を炊いてみました。

材料

豆腐 1丁

舞茸 1パック

大根 1/4ほん(湯がいてあく抜きし、冷凍保存していたもの)

減塩だし醤油 適量

作り方

① 牛骨おでんの煮汁を煮立たせます。

煮汁が少な目ですが、豆腐から水が出ることを想定し、そのままの量で調理します。

② 豆腐から水が出ることを想定し、減塩だし醤油で少し塩味強めに調味します。

③ 煮汁が煮立ったら、凍ったままの大根を入れます。

④ 再沸騰したら、1丁を6等分に切り分け、煮汁に投入します。

⑤ 食べたすい大きさに分けた舞茸も入れます。

⑥ 材料に味が染み込むまで炊けばできあがりです。

焦げ付き寸前まで煮込みましたが、煮汁が乳白色だったので、白い仕上がりで、どことなく物足りない感じがします。

彩りを考えて食材を選択することも大切だと感じました。

冷凍大根と豆腐から出た水で煮汁が薄味になり、牛骨の風味も分からなくなってしまいました。

よく言えば、素材そのものが引き立つ煮物となりました。

悪く言えば、めんどくさがらずに、ひと工夫が必要だったと思います。

例えば、①牛筋肉を足して炊く。②煮汁を煮詰め、トロミをつけ、湯豆腐やふろふき大根の付けダレにする。

その時は、残念ながら、ひらめきませんでした。

しかし、野菜とキノコが追加できヘルシーであった面はよかったと思います。

旦那様は、七味をかけて食べていました。

食べきれなかった分は小さく切って、翌朝のみそ汁に使います。

鳥取旅行で買った食材は、残り少なくなりました。

最後まお付き合いいただきありがとうございました。

コメント